2025年3月31日—4月2日,德州工程学院在校园内成功举办了一场主题为“非遗润校 匠心传承”的非遗进校园活动。此次活动的目的是为弘扬中华优秀传统文化,增强公众非遗保护意识,推动传统技艺活态传承,本次活动通过展示、体验、互动等形式,让非遗融入现代生活,促进文化认同与创新发展。

剪纸是一种镂空艺术和最为流行的民间艺术,在视觉上给人以透空的感觉和艺术享受。其载体可以是纸张、金银箔、树皮、树叶、布、皮、革等片状材料。根据考古其历史可追朔到公元六世纪,甚至更早。建志剪纸作品不是用机器而是由手工做成的,常用的方法有两种:剪刀剪和刀剪。建志剪纸的特点,主要集中在“三分刀工七分染”上,工艺流程别具一格。 剪纸因其材料易得、成本低廉、效果立见、适应面广而普遍受欢迎。剪纸不仅表现了群众的审美爱好,也是中国最具特色的民间艺术之一。2014年,“建志剪纸”入选德州市第四批市级非物质文化遗产代表性项目名录。

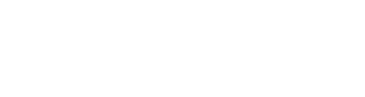

在实际操作环节,同学们分组进行,跟随老师的示范,一步步学习剪纸技巧。从折叠纸张到精准下剪,每一个步骤都需要耐心和细心。尽管一开始大家的作品略显粗糙,但在老师的悉心指导和同学们的相互交流中,大家逐渐掌握了要领,剪出了形态各异、栩栩如生的剪纸作品。

陶瓷印章是以陶质或瓷质的印坯进行篆刻加工的印章,其特征是以陶瓷为载体、篆刻为形式,具有艺术性、观赏性和实用性的一个艺术门类。德州陶石工坊陶瓷印章是龙山文化的延续。战国时期齐陶文是陶印历史上一个辉煌,留下巨量遗迹;随着岁月更迭,陶印也兴衰起伏。解放后,延续龙山文化主脉的博山窑整合为淄博瓷厂,陶瓷印章得以拯救与复苏。陶瓷印章以悠久的历史、独特的艺术形式与艺术魅力成为中国传统文化的瑰宝。2014年,“陶瓷印章”入选德州市第四批市级非物质文化遗产代表性项目名录。

传承非遗

老师通过PPT为我们展开了一场别开生面的陶瓷印章讲解。他详细介绍了陶瓷印章的历史背景、制作工艺以及独特的艺术价值,让我们对这一传统技艺有了全新的认识。我们聚精会神地听着,被老师生动的讲解和屏幕上精美的陶瓷印章作品深深吸引。每一枚印章都仿佛诉说着一个古老的故事,展现着匠人的智慧与匠心。通过这次讲解,我们对陶瓷印章产生了浓厚的兴趣,期待着能够更深入地了解和学习这一传统技艺,感受其独特的魅力。

在烙画亦称烫画,古称“火针刺绣”,源于汉代,距今已有近两千年历史。烙画可分为木、竹、布、绢 、宣纸及葫芦烙画。烙画以烙铁代笔,高温代墨,经烫烙原材料使其炭化而成,为极其珍贵的稀有画种。烙画工艺复杂 ,古朴典雅,不仅有中国画的点、染、擦、白描等手法,还可以烫出丰富的层次与色调,立体感强,具有独特的艺术魅力。

宁津烙画由来已久,创新发展已有近百年历史,以家族传承为主,毕儒和等老一辈艺术家在继承传统烙画制作工艺的基础上大胆探索创新,中西合璧,不断采用宣纸、丝绢等材质进行艺术创作,艺术形式更加多样,创作题材也更为广泛,从而成为艺术界一朵璀璨的奇葩。

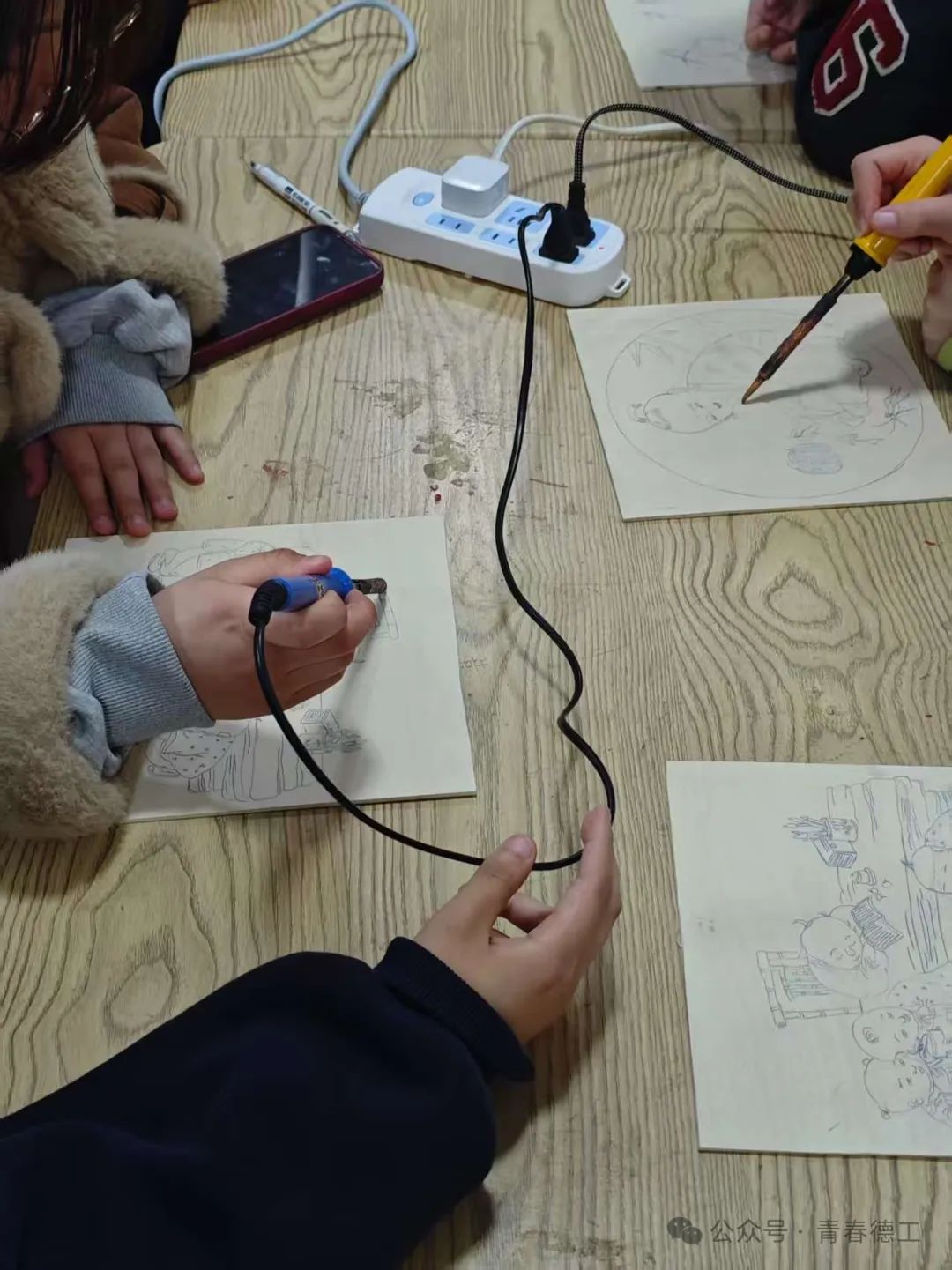

现场布置温馨而富有艺术氛围,摆放着各式各样的烙画工具和材料。课程伊始,特邀的烙画非遗传承人老师为同学们带来了一场精彩的烙画技艺展示。老师手持烙笔,在木板上轻轻游走,不一会儿,一幅栩栩如生的花鸟图便跃然眼前。学生们看得目不转睛,纷纷发出惊叹声,对烙画这一古老技艺产生了浓厚的兴趣。随后,进入实践操作环节。同学们围坐在桌前,在老师的耐心指导下,开始了自己的烙画创作。从调配颜料到掌握烙笔力度,每一个步骤都充满了挑战与乐趣。有的同学选择绘制传统的山水图案,展现出对自然的热爱与敬畏;有的同学则创作卡通形象,融入了现代的时尚元素。一时间,课程热闹非凡,欢声笑语回荡在整个场地。

中国是木刻艺术的故乡,是世界公认的起源国。它形成于隋唐之际,几经荣衰,不断丰富。竹、木浅平刻源于民间,大约在原始社会就以在其上刻记符号,汉代的竹、木简及装饰图案,皆为阴刻,唐、宋时期刻制深浅层次逐步体现,至明、清,竹、木浅平刻的深浅浓淡层次已达巅峰。木刻刀笔书画是以木为纸,以刀代笔,镌刻技法以木刻版画、水印木刻、木口木刻技法为基础,传承竹、木浅、平刻技艺,融合石刻薄意技法,层层叠刻而成。木刻刀笔书画集刀味、木味、笔意、墨韵之语言,刚柔韵律,刀法与笔意相聚,刀味与墨韵相融。

除了展览,老师还进行现场演示。老师以其精湛的技艺和丰富的经验,为学生们展示了木刻刀笔书画的制作过程和艺术特点。从选材、构图、雕刻到上色,每一个步骤都凝聚了传承人的心血和智慧。他们的演示不仅让观众领略到了木刻刀笔书画的奥妙,更激发了大家对传统技艺的尊重和热爱。

此次木刻刀笔书画的课程,不仅为学生们提供了一次近距离接触非遗文化的机会,也促进了传统文化的传承与创新。它让我们深刻认识到,非物质文化遗产是中华民族的宝贵财富,需要我们共同去保护、传承和发展。

传统手缝针技艺的历史可以追溯到明清时期,在历经数百年的发展过程中,形成了独具特色的艺术风格和审美理念。该技艺的基本内容主要包括选材、剪裁、拼接、缝制等多个环节,每一个步骤都需要极高的技巧和耐心。我们手缝针技艺项目以王晓瑜老师为主导,发扬传承。实践主体主要是家庭中的妇女,她们通过手缝针技艺制作出精美的衣物和装饰品,满足家庭和社会的需求。我们的手缝针技艺的主要特征是细腻、精致、耐用,每一件作品都是经过精心制作,体现了制作者的心血和智慧。同时,由于其手工制作的特性,使得每一件作品都是独一无二的艺术品。

课程现场,老师在ppt上讲解的一件件精美的缝针作品映入眼帘,从古朴典雅的服饰、饰品到实用耐用的家居用品,每一件作品都凝聚了手工艺人的心血和智慧。这些作品不仅展示了缝针技艺的精湛技艺,更体现了手工艺人对传统文化的热爱与传承。

还设置了互动体验区,让同学们亲身体验缝针技艺的乐趣。在老师的指导下,同学们纷纷拿起针线,尝试制作简单的缝针作品。虽然她们的作品略显稚嫩,但那份对传统文化的热爱和追求却溢于言表。这种亲身体验的方式,不仅让同学们更加深入地了解了缝针技艺,也增强了他们对传统文化的认同感和自豪感。

尽管大家的水平参差不齐,但都全身心地投入其中,努力克服困难。有的同学在缝制简单的布艺小挂件,有的同学则尝试制作传统的香囊。大家一边学习,一边交流,现场充满了欢声笑语。除了缝针技艺展示和体验活动,活动现场还设置了非遗文化展板和宣传资料。通过图文并茂的展示,向师生们介绍了缝针非遗的历史渊源、发展脉络和文化内涵。让大家更加深入地了解了这一古老技艺的独特价值。

和香的起源可以追溯到数千年前的先秦时期,混合香料就被用于生活中。汉代名医华佗用香囊预防肺结核病,明代医学家李时珍,用线香行医治病。牡丹香的历史,可考证的可追溯到清康熙年间太医李学裕进士,经过几百年的发展,已形成独特的工艺流程,和制作方式。香道发展到今天,已经不单纯是品香,而是以和香为载体,融汇自然科学和人文礼学为一体,于有形无形之间,怡情助兴,安神定志,净化心灵,开发心智。静心愉悦领悟香文化艺术的精髓:燃烧自己,芳香他人!

在老师的指导下,同学们纷纷动手尝试制作香品。她们小心翼翼地将香泥揉搓成形,有的制作成优雅的香柱,有的则塑造成别致的香牌。虽然初次尝试,但大家的热情高涨,纷纷沉浸在香泥制作的乐趣中。经过一番努力,一件件独具特色的香品在参与者手中诞生,散发着淡淡的香气,令人陶醉。

现场还展示了多款由老师精心制作的香品成品。这些香品形态各异,香气扑鼻,不仅展现了香泥制作技艺的高超水平,也体现了传承人对传统文化的热爱和传承。同学们纷纷驻足欣赏,对香品的精美工艺和独特香气赞不绝口。

此次香泥制作香品不仅让同学们近距离感受到了非遗香道文化的独特魅力,也激发了他们对传统手工艺的兴趣和热爱。许多参与者表示,通过这次课程,她们更加深入地了解了香泥制作香品的技艺和流程,对非遗文化的传承和发展有了更深刻的认识。

经过这三天的非遗文化课程,我们一同领略了非遗的无穷魅力和深厚内涵。每一次的讲解、每一次的展示,都让我们更加坚定地相信,非遗是值得我们去传承和发扬的宝贵财富。而这三天的课程,只是我们非遗进校园活动的一个美好开端。未来,我们将持续推动非遗文化走进校园,让更多的同学们能够亲身感受非遗的魅力,成为非遗文化的传承者和弘扬者。让我们共同努力,让非遗之光在校园中璀璨夺目,照亮我们传承文化的道路!